各会员单位: 2025年全国国土空间规划展示年会定于2025年11月15日—16日在浙江省衢州市召开,现将有关事项通知如下: 一、会议主题 ...

承接中篇的场景破局,本篇聚焦远见思辨。百度在线网络技术(北京)有限公司高级架构师汪猛、长江水利委员会网络与信息中心处长韦人玮两位专家分享了各自在AIGC领域的实践探索与思考。随后,与会专家进一步围绕AIGC在伦理规范、数据安全、人才储备与制度适配等维度的现实瓶颈展开对话,共同为AIGC在国土空间治理领域的稳健、可持续发展厘清前路、凝聚共识。

汪猛:大模型驱动AI产业应用加速发展

汪猛:百度在线网络技术(北京)有限公司高级架构师,长期从事系统架构设计、技术选型与决策、技术风险管控等领域。

汪猛从人工智能(AI)发展历程出发,系统介绍了大模型驱动下AIGC的发展态势与行业影响;提出了预训练大模型已成为人工智能的新方向,模型在大规模数据集上完成了预训练后无需或仅需要少量数据的微调,就能直接支撑各类应用;梳理了大模型的发展之路,模型参数量不断增大,带来智能能力的质变,并逐步从单一模态走向多模态。并指出通过构建“模型矩阵”的技术路径,结合大、中、小不同参数规模和类型的模型,以适应多样化业务场景的技术思路。

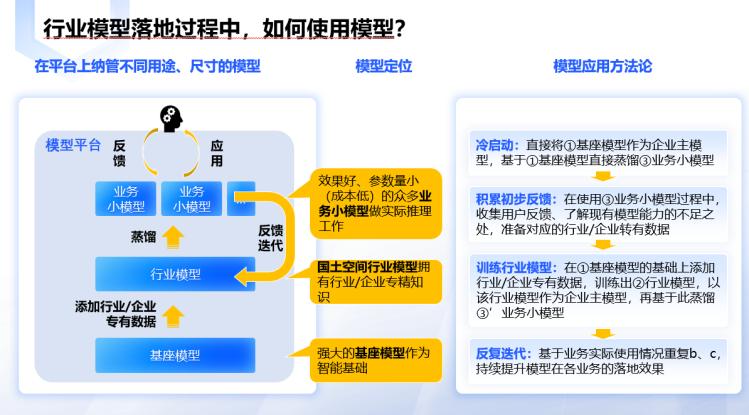

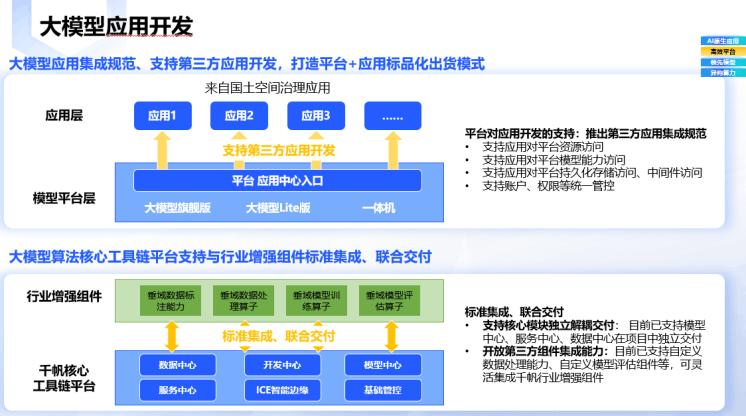

“模型矩阵”有别于传统单一大模型应用框架及思路,通过组合和协同多个不同规格、不同专长的大模型,通过分工、协作与精细化运营,实现了在复杂业务场景中成本、效率与效果的平衡。他提出了一个层次分明、协同高效的技术框架——构建涵盖基座模型、行业模型与小业务模型的三级模型平台应用体系。该体系通过全方位、多维度的能力支撑,显著优化了空间治理场景中的模型应用效果,为实际业务落地实践提供了解决方案。

汪猛以企业级大模型应用开发平台 AppBuilder为例,介绍了大模型应用开发全流程。通过平台的低代码编排复杂业务流程,快速搭建应用,打通模型到应用的最后一公里。

最后他提出了AI赋能行业应用的思考:大规模语言模型已将我们引领至通往通用人工智能的重要路口,预训练大模型正重塑技术范式,成为推动人工智能进入新阶段的核心动力;在此背景下,“模型矩阵”作为一种关键的技术路径,可显著提升AI在垂直领域应用的效能与可行性。同时他强调,在推进具体应用模型开发的过程中,模型的选择策略与多维评估同样重要。

韦人玮:人工智能技术在水域岸线空间管控中的应用探索与实践

韦人玮:长江水利委员会网络与信息中心规划处处长,长期致力于水利信息化工作。

韦人玮处长从水利行业应用的视角,介绍了当前人工智能技术在水域岸线空间管控中的研究,实践及应用;重点从数据底板、智能模型、领域知识库及业务应用4个方面介绍了数字孪生流域和“2+N”智能业务应用总体框架。他指出,在当前国家与水利部持续强化水域岸线管控的新形势下,依托人工智能(AI)等前沿技术,可以夯实水利数据基底,系统构建精准预测与模拟的智能模型,深度整合水利行业知识资源形成智能知识库,从而显著提升水域岸线空间管控业务应用的智能化水平与决策支持能力。

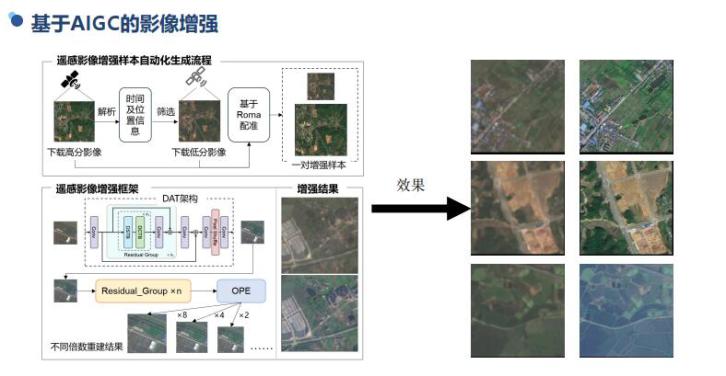

韦处长介绍团队的主要研究内容:基于AIGC的影像增强技术,以哨兵二号、高分七号影像作为研究对象,制作遥感影像增强数据集,并基于AIGC建立遥感影像分辨率增强框架,有效提升中低分辨率遥感影像精度。水域岸线空间管控智能模型研究,采用AI+遥感技术训练智能识别及检测模型,形成自动智能识别涉河建设项目、河湖库水体演变动态监测等能力。水域领域知识库构建技术研究,基于OCR和文本结构化提取技术,形成端到端的知识库构建工具,并对通用领域检索模型进行调优,有效提升领域知识检索效率。

韦处长以信息化系统的视角生动展示了AI技术在长江流域的河湖遥感解译及涉河建设项目技术审查辅助研判的实践应用。他表示,AI+遥感技术的应用能提升水域岸线遥感影像的解译效率,并支撑涉河建设项目许可审批,发现岸线利用重复申报、未批先建、与规划冲突等问题。

最后,他提出了提升AI业务应用应融合天空地多源感知数据,如卫星遥感影像、无人机航拍数据、视频监控摄像头、AIS、LBS等,提升AI应用整体效能;未来需要多部门、跨行业形成合力,实现跨行业跨部门协作、共享,共同推动长江大保护。

远见思辨:圆桌会议

7月的圆桌会议环节,专家们就空间治理垂类大模型的核心价值、应用潜力与关键挑战,展开深度研讨。

与会专家们一致认为:AIGC技术是当前管理和应用知识的最佳方式,能够有效提升数据信息的收集、处理能力,在国土空间治理中潜力巨大,但仍面临多重挑战。一是大模型本身的幻觉无法消除,需要通过算法优化和人工校验相结合的方式,提升结果的准确性和可靠性;二是在业务场景选择方面,以应用为导向,“小切口、大纵深”方式展开;三是聚焦数据汇聚、清洗、标注、治理与安全等关键环节,打造行业高质量数据集建设典范;四是呼吁加强产学研协同攻关,积极凝练实践成果,加速赋能并引领AIGC技术落地应用;五是建立健全数据隐私保护制度,注重AI伦理建设,确保必要的经费投入,实现可持续发展。

回顾七月实践碰撞,专家们交流探讨的不仅是“如何落地”,更需超越具体技术,思考AI作为一股未来性力量“如何引领”,对城市的空间组织、产业形态和生活方式的方方面面带来什么样的影响。让我们共同期待11月7日的“AI+城市空间与未来”高端对话的精彩呈现。

李强主持召开国务院第九次全体会议强调 巩固拓展经济回升向好势头 努力完成全年经济社会发展目标任务... [详细]

2024年2月1日,中国城市规划协会向国家知识产权局推荐来自3家会员单位的发明专利参评第二十五届中国专... [详细]