为积极响应中央城市工作会议精神,把握全球人工智能技术革命的战略机遇,武汉“AI+城市空间与未来”高端对话即将揭幕。 当前,人工智能等新一代...

为积极响应中央城市工作会议精神,把握全球人工智能技术革命的战略机遇,武汉“AI+城市空间与未来”高端对话即将揭幕。

当前,人工智能等新一代技术的快速发展,正对城市的发展、空间与生活产生着深远且深刻的影响。今年7月,围绕AIGC在落地实践中的具体路径和关键瓶颈,武汉市自然资源和规划信息中心组织召开了“国土空间治理领域AIGC应用与实践交流会”。通过产、学、研等视角的碰撞,讨论了AIGC技术落地的“最后一公里”,形成了迈向人工智能时代过程中“实践探索与战略引领”并重的行业共识。

在本次围绕AI如何影响城市发展、空间范式与技术生态的“第一公里”高端对话开始之前,让我们共同回顾上次AIGC实践交流会议的思想精华。

回顾:七月实践碰撞,AIGC技术落地的“最后一公里”

本篇为上篇,聚焦范式变革。美国佛罗里达大学教授彭仲仁、北京市城市规划设计研究院科技委副总师、数字技术规划中心主任张晓东、武汉大学教授艾廷华三位专家分别从理论框架构建、多技术融合路径等角度,深入剖析了AIGC推动行业从“经验驱动”迈向“智能驱动”的创新路径。

彭仲仁:AI共创城市规划理论模型

彭仲仁:美国佛罗里达大学城市与区域规划系教授,在城市规划人工智能、气候适应性规划、交通规划,以及基于无人机的大气环境监测等领域有着丰富的经验和深厚的造诣。

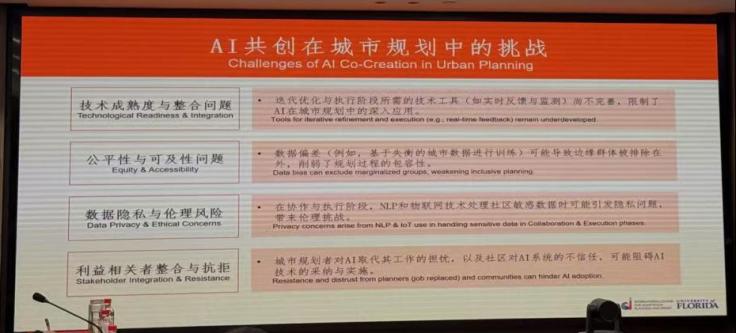

彭仲仁从理论研究出发,指出当前人工智能(AI)在城市规划领域的应用缺乏系统性的理论框架;剖析了AI的定义,指出规划学科始终以人为本,强调理论、过程与技术的互动关系;梳理了自己2018年以来的研究脉络后,他提出了从“辅助、增强、自动到自主”的线性发展框架,同时指出线性框架虽易于理解,但规划师的参与度逐渐降低,不利于科学决策,因此进一步构建了AI作为协同共创者的CORE框架,以更平衡AI与人的作用,回应规划学科对人本价值的根本诉求。

CORE(Collaboration-Options-Refinement-Execution)框架依托自然语言处理和机器学习来帮助规划师理解和学习社区收集的信息并生成、优化、模拟执行、监测评价规划方案。其核心包括四个环节:协作,强调AI能够协助规划师高效完成大量的社区沟通与交流;选项,即具备生成多种规划方案的能力;优化,通过对具体问题的分析与反馈不断改进方案;执行,依托AI技术支持方案的实施,并进行实时监测与评价。他重点提到CORE框架不仅依赖于包括ChatGPT等大语言模型,还需要包括生成对抗网络(GAN)等强化学习模型作为核心技术支撑。

彭教授结合实际案例展开说明。在堪萨斯公交线路优化中,AI能够通过强化学习生成更优方案,有效提升服务效率。在共享单车智能调度案例中,通过AI收集和理解社区的需求和主管部门意见,进行仿真与优化,形成可操作的规划方案。其中CORE框架围绕共享出行量、公平性、系统成本、与公共交通系统的联系度这四个量化指标进行了综合分析、优化、模拟执行,并持续监测评价四个指标,支撑主管部门进行决策。他提到在这一过程中,规划师始终未被AI替代,而是通过AI提升了效率以及获得了更加明确的方向,使得方案更贴合社区需求。

最后,他提出了对AI在城市规划应用的四点思考:一是AI虽提升效率,但在价值观融入和责任界定方面仍存在局限性,且其本质不仅仅是工具,而是一个正快速发展的演化的智能技术;二是AI的应用以数据为基础,警惕在数据缺失的情况下需及时人工干预与修正;三是AI与规划师应建立分工协作关系,而非全自动化取代人;四是未来城市规划与AI的发展必然依靠跨学科融合,应推动规划学科与计算机科学、社会科学等领域的深度合作。

张晓东:当前规划行业领域大模型的几点认识

张晓东:北京市城市规划设计研究院科技委副总师、数字技术规划中心主任,主要从事智慧城市、数据增强规划设计、城市计算等国土空间规划和城市治理领域新技术创新实践。

张晓东详细介绍了2025年上半年,国内发布了155个大模型背景下,AIGC技术为城市发展和数字化转型带来的新机遇与挑战。城市工作会议明确提出“创新城市”建设要求,强调技术与空间融合需承载经济社会复杂矛盾。在此背景下,人工智能技术与城市规划、治理等领域的结合成为必然趋势,但如何实现技术赋能与行业需求的精准匹配,仍需深入探讨。

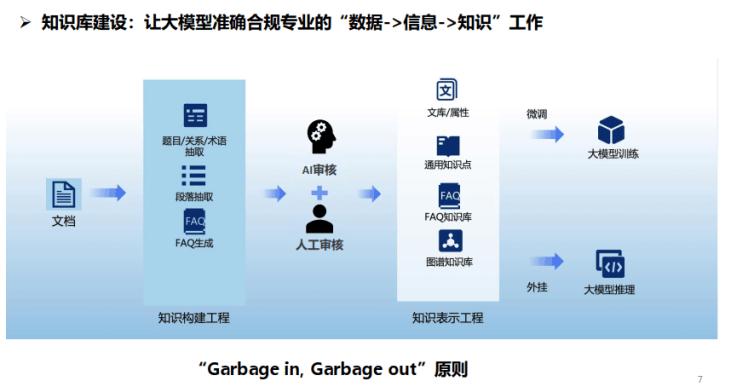

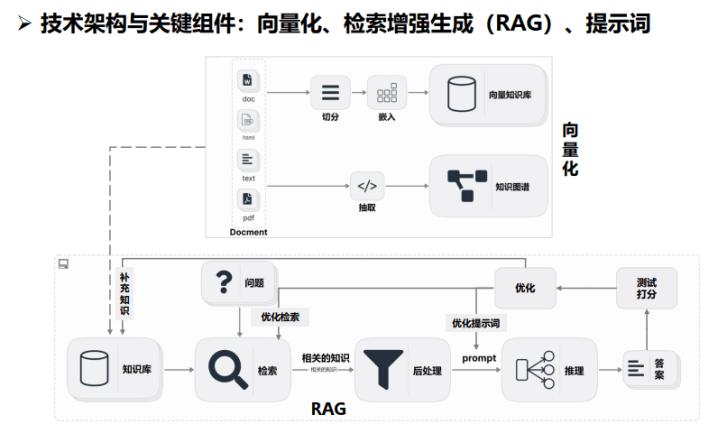

围绕技术攻关应用、行业共建和AIGC技术与规划逻辑等展开,张主任结合时间分享规划领域大模型应用的心得与体会:一是行业知识库协同构建,推动行业共建知识库,形成动态更新的行业智库;二是领域大模型的精准化调优:结合专家知识与大模型能力,通过检索增强生成(RAG)、向量化等技术提升专业响应准确性;三是提示工程的规范化与创新,研究提示词对模型输出的调控作用,制定行业针对性标准;四是多模态与科学计算融合:突破文本生成局限,推动大模型在空间感知、物理规律模拟及科学计算中的应用;五是场景化应用的分层实践,针对判别式场景、生成式场景和协同治理平台,通过AI共同构建多方博弈与协商的规划范式。

张主任介绍了AI在规划领域应用的多个案例。在公交网优化案例中,同济大学团队利用大模型技术,结合空间识别与数据计算,开展公交线网优化研究,验证了生成式AI在规划前端分析中的有效性;介绍了空间风险识别项案例,在第九届“挑战杯”中,长安大学本科生团队基于大模型与空间识别技术,开发风险隐患分析方案,展示AI在微观空间治理中的潜力;也介绍了规划文本生成与解读案例,通过应用大模型对政策解读、标准解答等文本任务,可快速生成符合规范的内容,但需注意与“真正规划治理逻辑”的衔接问题。他认为,大模型的应用需要人机协同,更需要明确场景的风险等级,避免决策失误。

最后,他对AI在规划领域应用提出了几点思考:一是加强行业协同共建,推动行业领域知识库的构建;二是关注大模型的不确定性,明确应用场景边界,大模型可以起到辅助作用,要避免“过度依赖”导致的决策风险;三是人机协作仍然是AIGC应用的基础,大模型并非替代人类专家,辅助人类扩展认知边界,提升效率。四是探索治理范式的变革,利用AI构建多放协同平台,构建协作式、共商式规划模式,实现从“工具赋能”到“范式重构”的跃升。

艾廷华:DeepSeek驱动下的地图生成

艾廷华:武汉大学资源与环境科学学院教授,长期从事地图学与地理信息科学的教学与研究工作,近期致力于“地图+人工智能”的研究。

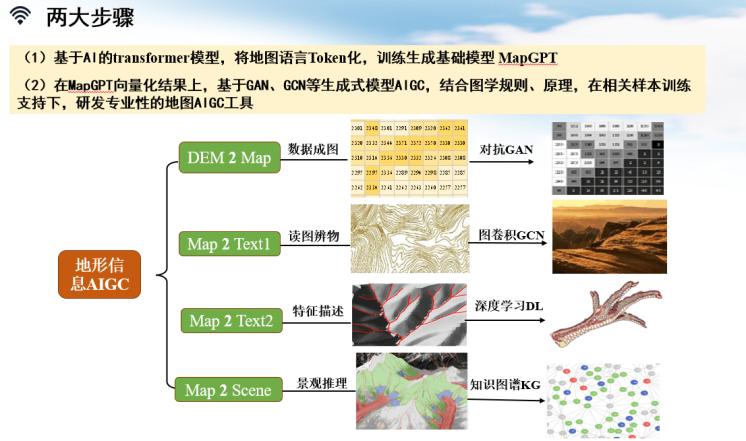

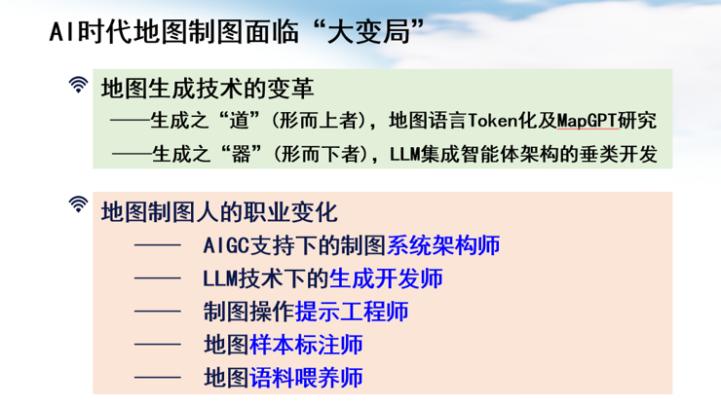

艾廷华教授在报告中从生成式人工智能AIGC技术出发,探讨了新质生产力背景下地图制图正面临的新挑战,系统介绍了生成式、判别式、集成式等不同形式的AI技术在地图制图中承担的角色。他强调AI驱动下的地图制图范式变革不仅重塑了地图生产的技术流程和产品模式,而且为地图赋予了动态解析自然语言指令、自主空间推理、内容生成能力。在此背景下,应积极探索研究大语言模型与地图生成深度融合的技术路径。

其研究从两个维度展开:一是将LLM技术融入地图制图工作中,作为资料收集和地图任务理解的工具,与地图绘制工具结合,实现从文本描述到地图图形的自动化理解与生成,以提升地图制图的智能化水平;二是基于AI基础模型算法,从底层模型出发将地图语言融入机器学习模型的参量集中去,开发专业化的地图语言LLM工具,通过对输入空间数据后地图的自动化生成,创新既有地图制图方法。

艾教授以地缘政治空间化制图为例,详细阐述了如何利用大语言模型从时空维度、任务主题、符号表达等多个层面深度理解制图任务书,实现了从自动生成SQL查询、智能构建制图方案到无缝调用MapBox进行地图渲染的完整流程,形成了一套以DeepSeek为核心的自动化制图链路。他又以团队所开发的智能化地图生成器为例,详细介绍了对等势线、栅格、河网、土地利用等多类地理信息进行token化的关键技术工作,并基于此类token化数据对基础模型进行定向微调,最终构建出具备地图生成、智能分析、自动判读能力的专用地图模型。

最后,他对AI在地图制图领域的应用提出了三个观点:一是地图应该是事实性的而非自由生成式的,诸如山川河流和城市设施分布,需要依赖准确的空间数据以完成正确制图;二是AI在地图制图的工作上不会彻底取代人,而是作为其中重要的智能化环节赋能地图制图的整体生态;三是AIGC的快速发展带来的地图生成技术变革正在催生系统架构师、生成开发师、提示工程师、样本标注师、语料喂养师等新兴职业。

彭仲仁、张晓东、艾廷华三位专家深入探讨了AIGC技术的应用背景、实践路径和未来展望。彭仲仁提出AIGC是规划师的“协作者”——公平性、包容性等人类主导社会目标无法被算法替代。张晓东提出规划领域的大模型应用需“两条腿走路”:生成式技术探索创新场景,判别式系统坚守规则底线。艾廷华提出地图是现实世界的数字孪生,AIGC必须坚守“事实性底线”——无数据支撑的美丽渲染只是空中楼阁。

宏观的范式变革,终需在具体场景中落地生根。在明天的(中篇:场景破局)中,我们将带您直击AIGC在城市更新、生态模拟等一线战场上的真实案例。

启程:十一月高端对话,共赴空间智能新篇章

在此我们诚挚地邀请您,于2025年11月7日,参加“AI+城市空间与未来”高端对话。

本次对话将延续并深化七月会议的核心命题,以人工智能(AI)为关键创新引擎,进一步拓展视野,聚焦于为城市空间设计与高质量发展注入更强大的未来动能。

【论坛信息】

时间:2025年11月7日

地点:[主会场:四维空间(武汉市江岸区胜利街四唯路与胜利街交叉口,原三井洋行职工住宅);分会场:武汉市江岸区四唯路6号10楼会议室(四维空间西侧)。]

李强主持召开国务院第九次全体会议强调 巩固拓展经济回升向好势头 努力完成全年经济社会发展目标任务... [详细]

2024年2月1日,中国城市规划协会向国家知识产权局推荐来自3家会员单位的发明专利参评第二十五届中国专... [详细]