2025年11月1-2日,由中国城市规划协会主办、杭州市规划设计研究院承办的“创新赋能,美丽城市”第十一届全国副省级城市规划编制单位业务交流会在杭州召开。来...

在大力实施城市更新的工作要求下,中国城市规划协会以推动规划行业全面落实城市高质量发展任务为使命,汇集会员单位在城市更新领域的一线实践经验和项目资源,对前沿城市更新案例进行系列解析和广泛分享,逐步构建“规划师专业工作工具箱”体系。本次分享的是协会副会长单位浙江省城乡规划设计研究院的“小营巷社区持续更新与长效运营的系列实践项目”。

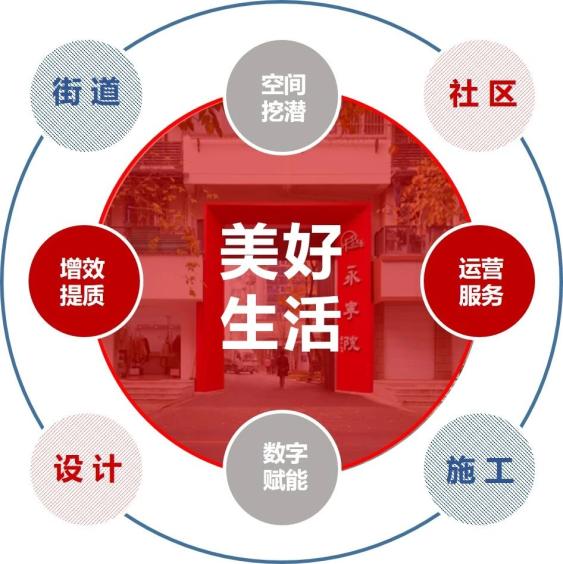

导读:杭州小营巷社区持续更新与长效运营的系列实践项目以延续红色基因构筑美好生活为内核,创新提出系统整治全程服务、开放协商行动机制及旧改向未来社区转型的三大路径:通过空间挖潜、多元协同、功能复合等策略解决老龄化、空间密集等难题;以居民需求为导向,推动设计角色从主导者转为陪伴者;融合场景营造,探索可持续运营模式。最终,项目通过空间升级、长效管理及资源反哺,实现老旧小区向“有温度、可共富”的未来社区转型,为浙江共同富裕基本单元建设提供“小营范式”。

小营巷社区位于杭州市上城区小营街道,改造面积24.7公顷,包含银枪新村、马市街、永宁院、皮市巷、龙华巷、大小塔儿巷、清吟街等多个小区,共55幢居民建筑,总建筑面积16万平方米,涉及居民2700余户6900多人。

项目区位及改造总面图 项目组绘制

作为杭州市条件最复杂、老年人口占比最高、空间密度最大且备受各界关注的老旧小区之一,该区域集中呈现了老旧小区改造面临的典型难点问题。从居住人群结构看,区域内60岁及以上老年人口占比超过50%,因毗邻浙大一院、浙大二院,区域内还聚集了大量患者家属租住群体。

改造范围内多为企事业单位早期自建用房,与当前标准化商业楼盘不同,其建设主体多元、时间跨度较大,且存在空间形态各异、建筑功能混杂等特征。自改造工程启动以来,现场实际状况持续暴露大量复杂问题与不确定因素,整个推进过程犹如“拆盲盒”般,随时应对动态变化的挑战。

针对老旧社区改造与EPC模式的双重特征,我们系统开展了四方面实践探索:一是构建全周期整治与全过程服务的工作方法体系;二是针对改造类项目需兼顾使用者需求的特性,建立开放协商、高效推进的工作机制;三是以人性化改造为导向以微更新为手段,打造具有烟火气的美好生活更新范本;四是探索老旧社区持续更新与长效运营的共富路径。

全周期整治与全过程服务工作方法体系主要包含以下核心实践:首先,强化全流程衔接与实施落地。通过有机衔接城市更新概念规划,构建微更新从规划设计到落地实施的全周期服务体系;依托旧改契机整合存量空间潜力,将民生服务需求逐一转化为具体实施内容。其次,采用多元策略推进系统整治:存量空间挖潜与集约化利用;交通微循环与车位挖掘;建筑维修与风貌整治;绿化提升与海绵城市;文化挖掘与活化传承。通过上述六大策略的系统实施,最终构建形成五大核心整治系统,实现了整治工作的体系化推进与成效集成。

六项策略更新后效果/项目组拍摄

五大核心整治系统 项目组绘制

针对改造类项目需兼顾使用者需求的特性,我们构建了开放协商、高效推进的工作机制。在实施层面强化现场互动,依托EPC工程总承包模式,一方面发挥规划研究院多专业协同优势,统筹规划设计,保障实施效果;另一方面通过设计师现场驻场服务,实现实时协调与资源优化配置,显著缩短工期并强化成本管控。在管控层面构建多元协同机制,深化共建共享理念:通过多渠道、多形式收集居民诉求,动态优化改造方案;强化全周期管理,构建"政府主导、社区协同、公众参与"的长效治理机制。

多专业协同的老旧社区更新EPC模式 项目组绘制

设计师驻场、居民协调会等改造过程照片 项目组拍摄

本项目超90%的更新内容源自居民实际需求反馈,真正实现"居民诉求即设计蓝图"的转化机制。通过街道、社区、设计单位、施工单位等多方主体的协同共创、共建共享,构建了常态化互动沟通机制。在此过程中,项目角色定位发生根本转变:设计主导权逐步让渡至居民需求端,设计团队转型为需求谋划者、方案辅助者与实施参与者;与业主的关系亦从短期项目服务升级为全周期陪伴式合作伙伴关系。

多方主体的协同共创、共建共享模式 项目组绘制

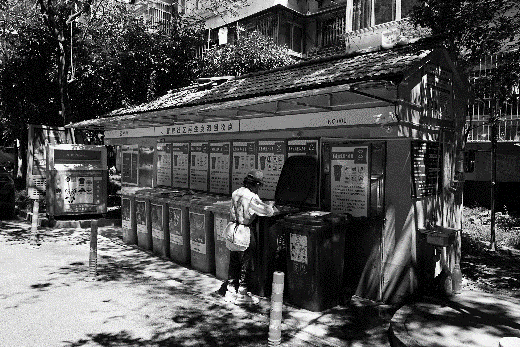

以人性化改造为核心导向,以微更新为主要手段,着力打造富有烟火气的美好生活更新范本。以永宁院节点为例,原垃圾房位于单元门正前方,空间局促压抑;垃圾桶随意堆放在道路两侧,冲洗搬运过程中污水横流。经过多方案比选和居民共同头脑风暴,改造后的永宁院入口区域形成居民日常必经的花园空间,通透轻盈的廊架系统整合了垃圾投放、分类引导、劳动驿站、休憩交流等多元功能,彻底扭转了居民对垃圾房“脏、臭、绕道行”的传统印象。目前该区域每周举办各类社区活动,内部增设茶水桌椅、饮水机、电视机及电动窗帘等设施,昔日的垃圾房已蜕变为小区“网红C位”,被居民亲切称为“隔壁头·邻居”。

更新前垃圾房照片 项目组拍摄

更新后邻居垃圾房 项目组拍摄

邻居垃圾房居民活动场景 项目组拍摄

比如马市街与清吟街转角原为一处围墙内的垃圾堆放场地,改造打开空间,升级为兼顾休憩功能与季相景观的街角花园,并将闲置用房融合杭州书房文化特色,打造为具有小营巷地域标识的"红书房",同步引入社区咖啡、文创售卖等业态,形成兼具休闲社交功能的活力空间,成为社区网红打卡点。这实践生动诠释了"运营前置"理念下可持续造血的老旧社区更新路径。

更新前场地照片 项目组拍摄

更新后爱卫口袋公园、街角花园、红书房 项目组拍摄

探索老旧社区持续更新与长效运营的共富路径,是小营巷发展的重要命题。1958年毛主席视察小营巷卫生工作,2003年时任浙江省委书记习近平同志也曾到访小营巷,始终深切关怀小营发展;2011年更以殷切嘱托寄语:"加强社区党建工作,把社区建设得更加美好"。

在新时代、新机遇下,小营巷的未来应如何发展?我们认为,需紧扣"人"这一核心,深入把握未来社区的丰富内涵。同时,共同富裕工作强调坚持"问需于民、问计于民、问效于民",推动共同富裕成果切实可感可触。在旧改无缝衔接未来社区创建,经过系统集成,切实落地,突出特色。构建“邻里、服务、教育、健康”四大特色场景,汇聚形成“小营巷美好生活全景画卷”。老旧小区改造使社区的物理空间、环境设施有了显著提升,未来社区则是数字赋能、多元服务,并主入可持续运营的活力。

未来社区场景空间集成图 项目组绘制

新时代背景下的老旧小区也可以自信地华丽转身为未来社区。小营巷微更新不搞大拆大建,充分利用现有资源、巧妙结合老旧小区风貌整治创新转型,以期为全省老旧小区整合提升为未来社区提供可复制可推广的鲜活样板。

旧改如何赋能共同富裕?小营巷的实践凝聚着基层治理的智慧结晶。社区物业收费标准未调整,但服务能级已从旧改前的0.15元/平方米·月跨越式提升至当前的2元/平方米·月,这一转变的关键在于深度衔接旧改空间腾挪与未来社区长效运营机制。旧改阶段,我们通过空间挖潜整合7处、总面积约3000平方米的闲置资源,系统改造垃圾房、旧车库、仓库、闲置浴室等低效空间,为后续运营奠定基础。在管理运营层面,引入专业物业团队协同社区自治,构建涵盖消防安全、管理协调、园区保洁、宣传引导、应急防疫等全维度的服务体系。

永宁浴室的改造便是一个典型案例:此处原为民营澡堂,后因经营停业,其毗邻的城管综合执法小营中队食堂也因人员整合后续长期闲置。通过党建引领下的多方协同,推动闲置空间"共建共享",累计腾挪拓展公共空间近1600平方米,打造为服务居民的"幸福邻里坊",由此社区形成以该空间为核心的全域化美好生活功能集群。依托景区人流优势引入社会资本运营,将经营收益反哺社区物业,既呼应共同富裕时代要求,更彰显了旧改红利可持续转化的小营智慧。

更新前场地照片 项目组拍摄

更新后活动场景/项目组拍摄

七年多的持续服务还在继续,我们以党建为引领,践行红色初心,坚持问需于民、务求实效,在推进过程中推动设计师角色从技术主导者向社区更新陪伴者、服务者转变,最终探索出老旧社区持续更新与基层治理协同发展的共富特色路径。

项目基本信息

项目名称:传承红色基因,探索共同富裕——小营巷社区持续更新与长效运营的系列实践

项目类型:城镇老旧小区改造案例

项目地点:浙江省杭州市上城区小营街道小营巷社区

建设时间:2019年—2023年

项目规模:占地面积24.7公顷,改造建筑面积16万平方米

实施主体:浙江省杭州市上城区小营街道

设计单位:浙江省城乡规划设计研究院

本文由浙江省城乡规划设计研究院授权中国城市规划协会发布,图文版权归原作者所有。欢迎大家持续关注「城市更新专报」栏目,投稿咨询:cacpxc@cacp.org.cn

李强主持召开国务院第九次全体会议强调 巩固拓展经济回升向好势头 努力完成全年经济社会发展目标任务... [详细]

2024年2月1日,中国城市规划协会向国家知识产权局推荐来自3家会员单位的发明专利参评第二十五届中国专... [详细]