广州,是一座具有2200多年建城历史的文化名城,拥有大量的历史文化遗迹、完整的明清时期城市格局和独具魅力的城市文化,是我国第一批公布的国家历史文化名城。

█ 十一年——见证清华在国家名城体系中的发展

2003年11月,由清华大学建筑学院与广东省城乡规划设计研究院组成联合体,北京清华同衡规划设计研究院2011年加入联合体。

本项目是广州第一版历史文化名城保护规划,经过11年的探索,第一次建立了广州市系统的历史文化名城保护体系,第一次确立了广州历史文化名城保护工作的基本方向,成为指导广州历史文化名城保护的纲领性文件。

这十一年间,清华大学建筑学院张杰教授以及北京清华同衡规划设计研究院遗产中心团队,践行人居环境理论、“产学研”相结合,在名城保护领域以广州名城编制的技术创新为基础,逐步构建了名城名镇名村-街区-历史建筑的总体工作框架:从国家技术规范层面,参与《历史文化名城、名镇、名村保护规划及管理办法》课题,形成《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求(试行)》、《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》;从技术层面,直接指导昆明、临海等一系列名城保护规划的编制;从具体实施层面,在福州、济南等城市具体保护传承与利用工作中都进行了不同程度的探索。

“作为广州第一版历史文化名城保护规划,其基础性作用不容忽视,规划编制单位凭借深厚功力和扎实的工作,经过详尽的调查研究,深入挖掘历史文化信息,不断总结完善,多次征求各方意见,完成了广州名城保护规划的开创性工作。”

——北京清华同衡规划设计研究院总工程师、长三角分院常务副院长 相秉军

█ 技术、管理、参与、制度和建设五个角度的探索

“本次规划关键词应是:基础性、系统性、整体性、探索性、开创性、制度性和可操作性。”

——北京清华同衡规划设计研究院总工程师、长三角分院常务副院长 相秉军

一、全局性技术探索

较早地提出整体保护理念与框架

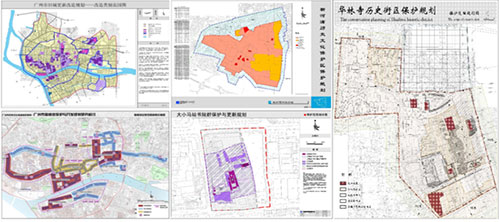

从市域层面提出以自然景观主导、线性文化遗产串联、主题聚集区凸显、“点、线、面”结合的“整体保护”思想,从历史城区层面,构建古城轮廓、传统街巷(骑楼街)、水系空间格局、线性空间和文物点以及城市轴线等“整体保护”体系。

先行确立了“价值特色”引领的先进保护理念

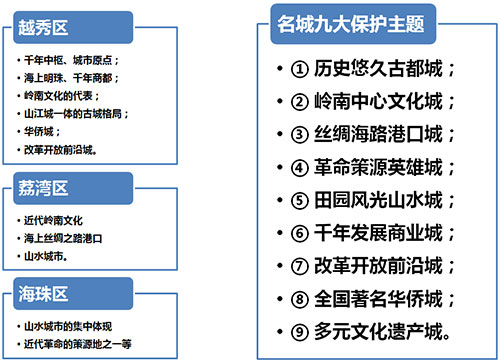

规划从挖掘历史沿革和文化内涵出发,创造性地提炼出广州历史文化名城的九大城市特色,提出了九大保护主题, 树立了广州的名城形象。各个保护主题为广州各区一以贯之,已经成为全市、各区历史文化保护传承的主导方向。

规划强调以“价值特色”作为名城保护与传承的基本原点,其中,从历史文化遗产保护的视角校正城市规划各个系统的方法,逐渐被城市规划的各个领域所认识。

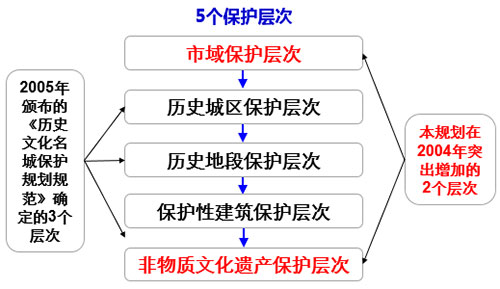

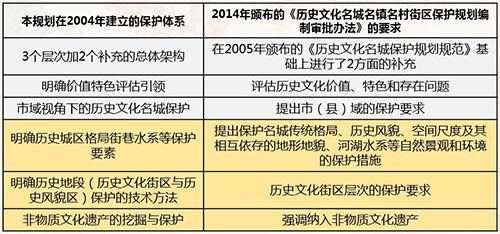

现行完善传统的名城保护层次

在2005年颁布的《历史文化名城保护规划规范》确定的“历史文化名城、历史文化街区、文物保护单位”3个保护层次的基础上,补充“市域、非物质文化遗产”2个保护层次,建立了5个层次的完整保护体系,已纳入2014年颁布的《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》。

此外,本规划在2004年提出的格局、街巷、水系等要素以及历史地段、非物质文化遗产的保护思想和保护方法,已成为国内历史文化名城保护规划的普遍做法。

二、从技术角度切入,解决规划管理的现实难题

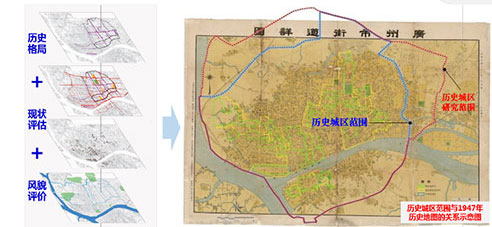

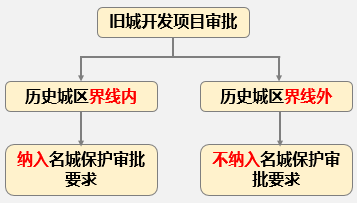

较早创新提出历史城区的划定方法,为管理厘清权限

“历史城区”的概念在2004年还不明确,本规划是国内较早对这一概念进行研究和控制的先行性实践。规划先行提出了“历史格局+现状评估+风貌评价”的综合划定标准,清晰划定了历史城区的范围界线,解决了长期以来广州旧城开发项目是否纳入历史文化名城保护审批要求的争议。

推动历史城区职能重大转变,为保护与活化利用创造条件

规划提出限制吸引大量人流、物流设施的进入,逐步迁出大型商贸批发市场等疏解措施,成功引导了太古仓码头仓储物流用地活化利用、十三行大型专业批发市场外迁等方面的转型实施。

在市场经济压力下的技术坚守

规划从“整体保护的角度”提出历史城区按12-18-30米3个层次进行高度控制,大量历史已审批项目成为制约历史城区建筑控高的核心难题。

为确保历史城区整体风貌的完整,规划针对历史遗留问题,采用历史排查方法,梳理出历史城区自改革开放以来所有的历史审批项目共1038宗,经过国土、规划等多部门联合,通过“技术评估+经济评估+行政影响评估”,逐项排查。

历时4年时间的分析、论证,最终在2012年广州市名城委主任扩大会议上明确了历史遗留问题的5项处理原则,要求“相关建筑指标不宜全部依据历史审批”,通过赎回开发权等方式化解历史问题。“既坚守住了建筑限高的底线,又实事求是妥善解决了广州历史城区建筑控高的历史难题” 。

三、与社会各届互动,确保规划的科学性

广州作为岭南历史文化的中心,规划的目标不仅仅是制作一个专业性保护规划,更是创作一个面向社会公众的教育读本,创造一个全民参与的公共课堂,提升市民的历史认知、文化自信和自豪感,进而促进城市文化的传承和发展。

多次征求市领导、各相关部门、专家、各区和县级市意见和公众意见共591条,并进行修改,形成了113页意见落实情况说明。唤起了广州全社会保护历史文化名城的意识和自觉性,吸引了市民监督规划编制的全过程,引领了社会参与历史文化名城保护的潮流。

广泛吸纳社会各届的意见

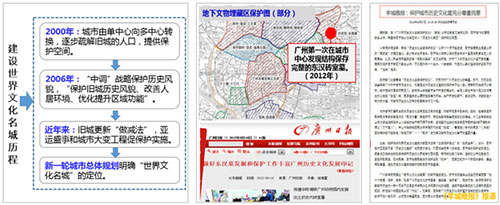

规划落实了广州2003年以来,3届市政府建设“世界文化名城”的愿景,纳入了考古、文物等知名专家关于完整保护地上、地下文物的严格要求,吸收了市民关于改善生活环境的真切诉求。在社会宣传中,委托广告公司专业运作,发放简易读本,举办“专家访谈会”、“共同规划日”和现场咨询活动,吸引公众、主流媒体长期关注和报道。

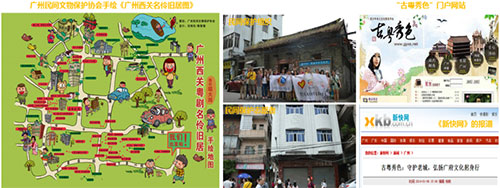

发动社会民间保护组织参与

本规划鼓励社会民间营造全社会参与名城保护的公众参与平台。在规划编制期间,广州民间文物保护协会、广州河南地小组、“古粤秀色”、广州古都学会等群众性团体自发成立,历史文化保护志愿者队伍不断兴起,参与到名城保护工作中,在挖掘历史文化资源、监督名城保护工作等方面发挥了重要作用。

突出的例子,是在民间组织的呼吁下,西关恩宁路被列入为广州市第23片历史文化街区,多处粤剧名伶旧居被列入重点保护对象。

四、与名城保护法规、技术配套和制度建设互动,依法保护

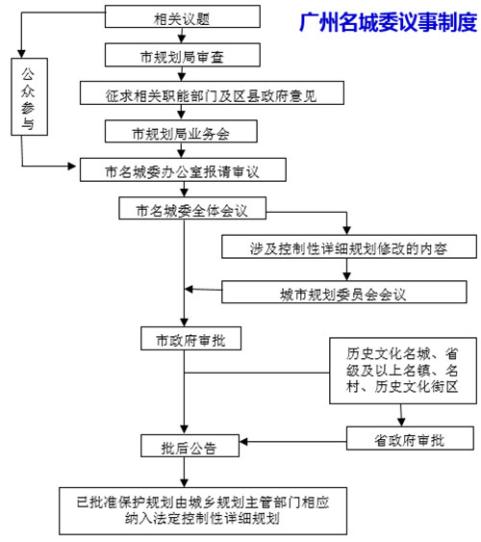

实行严格的组织制度,确保规划的严肃性

在11年时间里,先后组织了4次市级审查、4次高规格的专家审查、近20次正式征集和协调部门及区县意见、持续征求社会公众意见。突出表现在:市长陈建华亲自指导和协调部门工作,中国工程院院士何镜堂、住房和城乡建设部总规划师唐凯、同济大学建筑与规划学院教授阮仪三、著名考古专家麦英豪等知名专家、学者参与规划论证,近20次正式征集、协调部门和区县意见(仅自2012年以来,就收到意见416条并全部协调落实),持续就南华西街历史文化街区划定等专项内容,征求利害关系人意见。

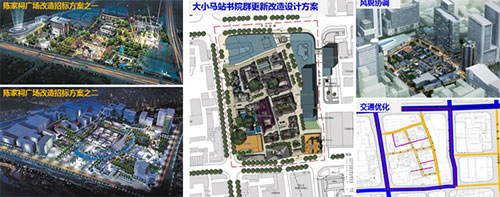

同步指导名城保护工作,在实践中检验规划的可操作性

规划编制期间,同步指导全市范围的历史文化保护规划工作和历史文化保护项目的实施,总结其中的经验和教训,纳入规划成果,降低了本规划批准后的实施风险。例如,参与审查陈家祠、大小马站书院群等全市重点保护项目,总结其中土地、风貌、交通控制等方面的实施问题和解决方案,纳入本规划的保护内容和保护措施。

参与历史文化名城保护制度建设,强化规划成果的法规性

在规划编制过程中,结合保护规划内容,协助制定《广州市历史文化名城保护条例》、《历史建筑和历史风貌区保护办法》、《历史城区建设项目遗留问题规划处理方案》、《第三届广州市历史文化名城保护委员会组成及议事制度》,把制度建设的核心内容纳入本次保护规划。

五、规划指导实践,得到较好的反响

第1次正式确定了广州历史文化名城的历史文化资源家底,并全部向社会公布。

促进了广州历史文化名城保护制度的建设。促进出台了《历史城区建设项目遗留问题规划处理方案》、《历史建筑和历史风貌区保护办法》、《第三届广州市历史文化名城保护委员会组成及议事制度》3个管理文件,重新开展修订《广州市历史文化名城保护条例》。

促进了社会民间保护力量的发展。规划编制期间,广州社会民间自发成立了广州民间文物保护协会、广州河南地文化学社、“古粤秀色”、“发现广州”小组、广州古都学会等社会民间保护组织。

有效指导了历史文化名城保护相关规划的编制。指导了广州市旧城更新改造和骑楼街整治等专项规划、历史地段和保护性建筑的保护与活化利用规划。

附:主要编制人员

主编单位:北京清华同衡规划设计研究院有限公司

项目负责人:

霍晓卫 博士、注册城市规划师、副所长

张 飏 硕士、注册城市规划师、主任工

专业负责人:

张 捷 硕士、城市规划师

项目组成员:

姜 滢 硕士、城市规划师

孙祎曲 城市规划师

刘小凤 城市规划师

主编单位:清华大学建筑学院

主管领导:

朱文一 教授、博士生导师、院长

朱自煊 教授

项目负责人:

张 杰 教授、博士生导师

项目组成员:

邵 磊 讲师

张 敏 副教授

金笠铭 教授

梁 庄 硕士研究生

禤文昊 博士研究生

叶 炜 硕士研究生

苏春雨 硕士研究生

陈珊珊 硕士研究生

钱 云 硕士研究生

余 佳 硕士研究生

李姚生 硕士研究生

胡 洋 硕士研究生

张雪松 硕士研究生

周 宇 硕士研究生

李阿琳 博士研究生

李成磊 硕士研究生

张 弓 硕士研究生

主编单位:广东省城乡规划设计研究院

技术审定:

张少康 院长

技术审核:

温春阳 教授级高级城市规划师、副院长、博士

王如荔 教授级高级建筑师、副院长

项目负责人:

王 磊 教授级高级城市规划师、所长、硕士

许险峰 教授级高级城市规划师

技术顾问:

张 翔 高级城市规划师、副所长、硕士

刘洪涛 高级城市规划师、所长、硕士

专业负责人:

陈昌勇 高级城市规划师

唐宏涛 城市规划师

校对:

唐宏涛 城市规划师

项目组成员:

陈昌勇 高级城市规划师规划

唐宏涛 城市规划师

曹胜威 高级城市规划师

谭国昭 高级城市规划师

谭宇文 城市规划师

周永杰 城市规划师

林伟军 城市规划师

颜 婷 助理规划师

谭晨辉 助理规划师

周振福 城市规划师

梁 文 城市规划师

舒桂红 技术员

内容来源:新华社、中华人民共和国中央人民政府网站 [详细]

2024年2月1日,中国城市规划协会向国家知识产权局推荐来自3家会员单位的发明专利参评第二十五届中国专... [详细]